13分之1的耳機男孩

耳機裡的世界,比外面的世界來得安靜太多。

小元來自單親家庭,他有 13 個兄弟姐妹,排行中間的小元,上有哥哥姊姊,下有弟弟妹妹,小元不是年紀最小最需要媽媽的一個,很多事情只能自己想辦法,但也許是即使說了也不會改變什麼,不說話反而輕鬆。

小元媽媽靠著務農養家,沒有辦法照顧到每一個孩子的需要,小元也是直到國小六年級時,才知道原來自己感覺到的世界跟別人不太一樣,是跟一種叫做*亞斯伯格症有關。

在學校的狀況也差不多,小元習慣了在人群中調整自己的音量,用偽裝讓自己消失於無聲。

不說話的孩子,換了一種方式回應

國二時,小元來到秘密基地,總是戴著耳機、不開口說話,也迴避與人眼神接觸。孩子在青春期的時候,本來就面臨身心發展的挑戰,而總是戴著耳機的小元,更像是築起一道防護罩,將世界隔絕在耳機外。

基地主任耐心觀察他的狀況,一邊摸索如何和他建立信任,「我一開始就沒有預設小元要怎麼改變,就只是想多了解他。」基地主任說,而既然孩子不願意說話,那何不試試看不同方式。

她試著用寫字交談,沒想到小元回了,知道孩子有回應,基地主任更一步在對話的紙上畫些可愛的小插圖,這對喜歡畫畫的小元來說很加分,因為對喜歡畫畫的他來說,這是一個可以放心的信號,是有人跟他有共通的語言,這種不設限的相處方式,軟化了小元心中的防禦。

一個月後,小元開始在主任耳邊輕聲說話,雖然只有一兩句,卻是他主動建立連結的第一步,這又讓基地主任的信心大增。

理解,比改變更重要

小元對環境中的聲音特別敏感,當周圍變得吵雜時,他可能容易感到不安,所以當其他孩子在教室裡打鬧嘻笑,他會覺得不舒服,甚至曾動手表達抗議。

面對這樣的情況,基地主任沒有將問題視為「小元的問題」,而是召集所有孩子一起開會,聊聊小元的狀況,也聽聽看孩子們的想法。她分享如何與小元相處,並邀請孩子們一起找出讓大家都能夠覺得舒服的方法。

這過程讓小元不被排除在外,也讓孩子們學習互相尊重與包容彼此的不同。

走出耳機世界,用喜歡找到成就感

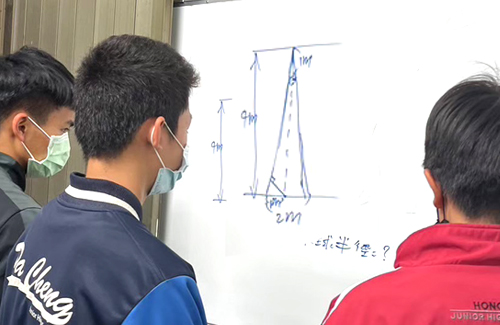

知道小元喜歡數學,基地主任就幫小元安排數學課,進而引發孩子更多的自主學習,也因為喜歡數學跟其他的孩子組成數學小隊,後來,國三期末考時數學考了100分,更是出乎所有人的預期。

小元更經常跑到基地主任身旁分享解題過程,數學不太好的基地主任總是聽得一頭霧水,小元還會叮囑她「要專心」,這讓主任哭笑不得。

就這樣,因為對數學的喜歡,讓小元逐漸發現努力可以變強的自己,成就感帶來的滿足,也讓小元從耳機的世界走了出來。

這趟旅程,他不只是前進,也學會了等待

每年夏天,基地主任都會計畫一場擴張孩子們的視野之旅,帶住在山裡的孩子們在長途健行中歷經氣候變化,學習互助訓練意志力,走出生命不一樣的學習。

去年夏天的一場健走旅行,小元也參加了,這不僅是小元成長的重要轉折點,也是升高中前很難忘的一次旅行。

這一趟健走共5天,113.6公里,從海岸線到山線,每天都有不同的路線安排,一開始基地主任多少還有點擔心他能不能適應團體行動,但是上路後,基地主任很快就發現她的擔心太多餘。

這次旅行,小元展現出連基地主任都意想不到的一面。

小元的腳程快,常常一個人拼命往前,但總會在不遠處停下來,回頭看看隊伍在哪裡、等同學們跟上,也會協助拉物資箱,更在大家累到走不下去的時候,把路邊的花草插在背包上裝扮成孔雀,逗得大家哈哈大笑。

健走結束後,小元跟基地主任要了一張照片,他發揮自己畫畫天份,畫了一張圖送給基地主任當禮物,這讓基地主任感動不已。

當孩子被看見,他們會做出自己的選擇

「每個孩子都獨一無二,不是因為課業表現,而是他們就是獨特的存在。」說起小元,基地主任眼裡滿滿地的驕傲與光芒。從不預設孩子應該怎麼改變,過程中只想著怎麼了解孩子,遇到問題就直接與孩子討論溝通。

這也促使小元決定再重考一年。這個決定,是他與基地主任討論後做出的。他現在能夠相信自己的選擇,也與主任約定,就算上了高中,他也會回到這個曾經陪伴他改變的秘密基地。

________________________________________

*根據林口長庚兒童心智科的研究,亞斯伯格症的孩子在社交互動上展現出獨特的模式。通常會被認為:1. 缺少同理心 2. 天真、不恰當的行為、單向的反應 3. 欠缺交友能力 4. 重複、學究式的言詞 5. 與語言能力無關的溝通障礙 6.對特定事務有強烈的興趣 7. 感覺統合不協調、行動笨拙、姿勢怪異

在1990年代,學界普遍將亞斯伯格症候群視為自閉症的一種變異型,同屬於廣泛性發展障礙(Pervasive Developmental disorder,PDD),意指亞斯伯格症可能廣泛影響大範圍能力的發展,是一種發展疾患。

參考資料:https://www.tscap.org.tw/TW/NewsColumn/ugC_News_Detail.asp?hidNewsCatID=7&hidNewsID=130&utm_source=perplexity

| 回上頁 | 下一篇 |